Abrdn的ETF策略总监罗伯特·明特(Robert Minter)指出股票期货配资行业查询,美联储的鸽派立场和通胀数据的下降为黄金市场提供了上涨的契机。他认为,这两个因素是黄金市场一直在等待的上涨邀请。

编者按:

随着2024年巴黎奥运会开幕,全世界的目光再次聚焦于这座充满活力与历史的城市。

巴黎,这个名字不仅代表着浪漫与艺术,更是现代奥林匹克精神的发源地之一。在这样一个全球瞩目的时刻,让我们回顾一段关于巴黎标志性建筑——埃菲尔铁塔的传奇故事,它不仅是这座城市的象征,更是法国乃至世界工业革命的见证。这座为1889年世界博览会而建的高塔,曾一度面临被拆除的命运。

这座为1889年世界博览会而建的“通天高塔”甫一落成,就贴上了足以搅动舆论的所有标签。然而,仅仅是在10年之后,它便成为各种批评与攻击的对象,具备了各种外号:“声名卓著的巴别塔”(讽刺意)、“不安的巨型长颈鹿”“没有实际用途的美人”……在它的生命之初——如果我们承认它有生命的话——它是如何逃过被拆除的命运的?

“学衡历史与记忆译丛”

在《记忆之场》一书中,我们得以一窥埃菲尔铁塔背后不为人知的历史。从最初的赞誉到后来的批评,铁塔的命运经历了跌宕起伏。然而,正如书中所述,铁塔最终以它的实用性和科学价值,赢得了保留的权利,成为了巴黎乃至法国的骄傲。

铁塔的故事,是关于如何在变革中寻找平衡,如何在批评中坚持自我,最终在历史的长河中留下深刻的印记。

随着奥运会的举办,巴黎将再次成为全球的焦点。埃菲尔铁塔,作为这座城市的标志性建筑,无疑将吸引来自世界各地的游客。它不仅是一个观光景点,更是一个活生生的博物馆,讲述着巴黎乃至法国的历史与文化。在这里,我们可以看到铁塔如何从一个备受争议的建筑,转变为一个深受人们喜爱的文化符号。

新世界的钢铁缪斯

1900年的巴黎世界博览会几乎给埃菲尔铁塔以致命一击,11年前大受欢迎的成功早已模糊成淡薄的记忆,而相反,批评声浪却从未平息。1894年,在讨论筹建世博会新展馆的过程中,铁塔的命运成为激烈争论的焦点。世博会高层筹委会在第一次会议中罔顾保障埃菲尔20年经营收益权的协约,决定竞标建筑师可以在设计草图中拆除或者改造埃菲尔铁塔。

马斯卡尔作为少数不满这一决策的声音,在1894年7月20日的《辩论报》上撰文反对毁坏铁塔的行径,并讥诮 “改造”的主意——“毫无疑问,铁塔不可能被加长,那么唯一可行的改造就是削短铁塔,而后留下一个毫无意义的硕大座墩”。

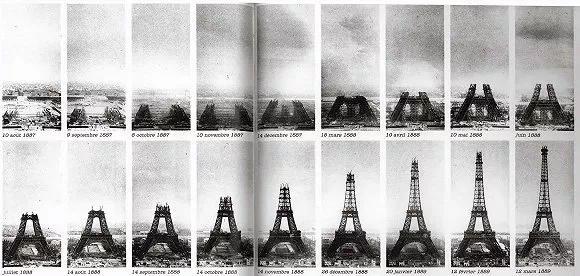

铁塔建造过程

与此同时,竞标者们则要竭力证明马斯卡尔观点的错误,纷纷在创造性上各出奇招以赋予埃菲尔铁塔全新的外观。事实上,C.洛赞早在提出将铁塔变身成为大瀑布之前就已指出:“埃菲尔铁塔作为1889年世博会的出彩之处(高潮),很有可能在1900年成为丑陋的赘疣。”然而,正如保存在国家档案馆的设计图所展示的那样,在大多数改造者笔下铁塔所经受的不过是一番拙劣的侮辱:要么屈从流俗的品味,两侧安置四座花叶边饰支撑小塔,要么撑起一只硕大的时钟,改头换面化身钟楼,要么饰以过于繁复的花环、王旗、雕塑甚至阳台和拱廊。这些提案的平庸甚至不合时宜、埃菲尔本人的坚持、曾经签订的协议以及预算的限制暂时保住了埃菲尔铁塔。

1897年12月2日,政府与埃菲尔事务所签订协议,将铁塔纳入1900年世博会,改造工作仅限于以电灯泡取代煤气喷嘴使铁塔照亮巴黎的夜晚。然而,尽管有了这一提高效益的新设计,公众却并不买账:1900年,只有1 172 281位参观者登上铁塔,相较1889年减少了51%。

在这样一届“大肆扭曲自然与逻辑”的博览会中,巴黎四处大兴土木,这些建筑物——大皇宫、奥赛火车站——无一不把金属材料悉心掩藏于建筑外观之下,埃菲尔铁塔由此显得格格不入;它过时了。几年之后,当铁塔存毁问题重新引起争议时,它仅仅是因为实际但却有限的科学效用而勉强留存下来。

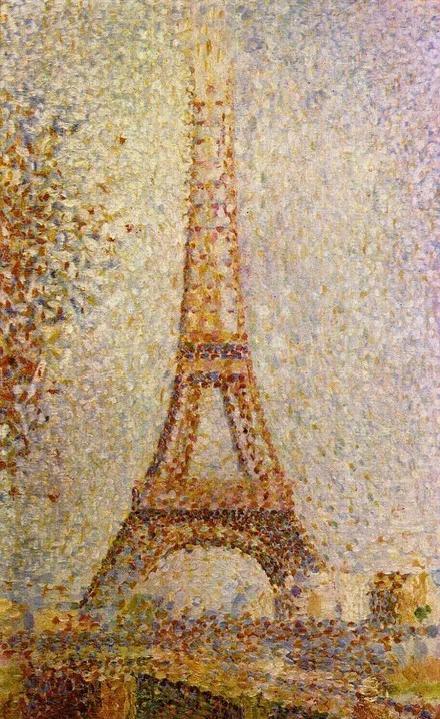

乔治·修拉——点彩铁塔

事实上,正是出于对铁塔命运的担忧,埃菲尔自1889年起便通过机智的宣讲将其科学效用推广至光学、传播学、气象学乃至空气动力学等各个领域的实验。1903年,法国科学促进会不得不起草一份言辞激烈的《反对拆毁埃菲尔铁塔请愿书 》;巴黎土木工程师协会紧随其后,同声出气。在特许经营权续签问题提上日程之际,法兰西学院院士、夏尔·加尼耶的弟子、官方建筑师让路易·帕斯卡尔向塞纳省省长呈交的报告明确强调了,尽管结论看好,但意见上的分歧仍然存在:

无论如何,面对身为世上独一无二的建筑杰作的重要性,对历久弥新的建筑难题科学而实用的解答,游客们惊叹于300米高空鸟瞰巴黎的全景图而历久不衰的好奇心,还有,对过去、现在乃至未来科学研究的特殊适用性,尤其是针对气象观测——任何其他建筑都无法提供相应对策,我们真的要把这一切都牺牲于严苛的审美标准吗?尽管铁塔显然更适合伫立于顶峰而非谷地,尽管它的美丽并不那么尽如人意,但我们真的要斥巨资而于事无补地拆除这座宏伟的建筑吗?……假如它不存在,人们也许不会想到在这个地方建一个铁塔,别的地方大概也不会,但它已经存在了。全世界都看到,我们总是在摧毁具有连续性的事物,并把这视为一个颇感惊诧的问题,难道你们不想以保留铁塔来让世人惊诧一下吗?

几番激烈的争论过后,保留派胜利了。埃菲尔铁塔最终得救了,但此举并未让世人惊诧,此后也没有人想去吹嘘其“代数美感”,埃菲尔本人也不敢贸然这样做了,他已经是个疲倦的外交官。人们的说法很明确:“既然它在那里,就让它待着吧。”1889年世界博览会的“华彩篇章”,“工程师技艺的辉煌成就”,如今只是个吸引外省过路客的乏味景点,若干科学试验的庞大但不值一哂的支撑物。

1910年12月19日,亨利·拉夫当在《高卢人报》发表了一篇长文,庆贺铁塔从此可以永久保留,他一口气列举了各种古老的、让人难受的比喻:“巴黎的避雷针”“风弦琴”“大洪水之前的怪兽的骨架”“单枝犹太大烛台”“庞大底座上的望远镜”。但随后像1889年的大部分的艺术家、他之后的众多学术院人士——安德烈·莫洛亚、保罗·兰多夫斯基、莫里斯·热纳瓦、朱利安·格林——那样,猛烈抨击它“可怕的、野蛮的、强烈的……咄咄逼人的”丑陋,“前所未有的专横”,它是“全速爬上这座城市的皮拉内西的凉亭”,它“占据了整个天空”,是一场“拙劣的表演”。

但是,在建造20年之后,拉夫当特别强调,这座铁塔引发的叛乱力量原封未动,它像“战神广场上的哨兵立在革命的疏松土壤上”。虽然人们对铁塔在科学上的用途有些安慰性的言论,但丝毫不应该忘记,它是1789年的女儿,“不是受很好的精神激发的”。虽然人们可以指望这个“飞行物标杆”为无线电报提供服务,但是,这个伪装成美丽的电力仙女的铁塔,首先是“工会运动的大教堂、骚乱的纪念柱、罢工的圣母院”:“在我眼里,它的螺母和螺栓就像是一颗颗子弹,像骚乱中的火枪一样随时会发射,你们不要怀疑,大骚乱的那一天,人们肯定会本能地爬上埃菲尔铁塔,把屠杀的红旗和无政府主义的黑抹布插到它顶上。”

虽然在最后时刻被挽救了回来,但铁塔处境凄凉——1901—1914年之间,每年造访它的游客只有15—25万,其支持者几乎完全是经常在塔上进行无线电报试验的工程师和军人。这些试验是铁塔得以拯救的原因之一:试验开始于1898年,1908年被确认具有军事价值,并于1915年首次证明可以进行跨洋联络。不过,在第一次世界大战期间,刚刚诞生的无线电尤其被用于指引巡视巴黎的飞机和截取敌方信息。

于是,埃菲尔铁塔不再是叛乱者的形象,它成了卫兵,它的顶端发出的间断性或连续性的信号被马塞尔·普鲁斯特称为“友好的警示”;它是德军部队的“电报搜集者”,是“马恩河战役不知名的功臣”——1917年的《费加罗报》这样称呼它。作为1914年的战士、1940年的抵抗者,它不再是“亵渎者”,不再是“大革命的女儿”,不再是亨利·拉夫当所称的骚乱的大教堂。此后它意味着各种痛苦和欢乐,1937年的世界博览会期间,它焕发出蓝白红三色;巴黎解放时,为迎接美国部队,它又殷勤地变成了一个军人狂欢所;到1989年,它仅限于庆祝自己的百岁诞辰,从此跟大革命拉开了距离,尽管最初它被认为是纪念这场革命的。

在钢筋混凝土占据统治地位的时代,这座钢铁建筑代表的丰功伟绩从形态和技术上说可能有些过时了,但它越过了创造它的那个时代,被视为工业时代的杰作,既是当初庆贺它的人们的同代者,也是此后它的再造者的同代人,如阿波利奈尔,罗贝尔·德洛奈和勒内·克莱尔。

经过几个人的改造,这个“艺术上彻头彻尾的荒谬作品”变成了地道的现代艺术品,如弗洛朗·费尔斯1928年就称之为“新时代的终极象征”。拉夫当在前面提到的文章中已经懂得,埃菲尔铁塔述说的“不是美,而是工业”,它认可的只有“工厂的沉思和金属的谵妄”。它所代表的世界,不是砖石建筑、庄重的奥斯曼式大楼、美术馆、细心装点着各种花饰的市政府和政府大楼的世界,“这座庞然大物让人想起的只有火车站、码头、交易所、货栈或鱼市”。

不过,对于那些“厌倦了古代世界”,“在希腊罗马古典风格中活得腻味了”的人来说,这种为学院派所鄙视的频频造访,反倒是喜欢铁塔的理由。罗贝尔·德洛奈“从各个角度观察、思考和赞赏”这个“新世界的钢铁缪斯”。从1909年以后,德洛奈在其一系列的油画中突出这座建筑的永不枯竭的力度,自它25年前矗立在巴黎的土地上以来,其周围干涩阴沉的房子就不断消失;德洛奈画中的铁塔呈红、黄、橙、绿等各种颜色,它总把巴黎的灰色小房子推向远方,就像参孙推倒圣殿柱一样。

对于铁塔的新赞叹者来说,这个“没有实际用途的美人”配得上各种假惺惺的比喻:照管一大群铁桥的“牧羊女”、“天空探测器”、“不安的巨型长颈鹿”、“世界的鸟笼”、“波涛汹涌的大钟楼”,在阿拉贡看来,它“分开的两条铁腿之间……分明揭示这是个女性,几乎没有人怀疑” ,正如罗贝尔·德洛奈指出的,埃菲尔铁塔激发“新的向往”,它将“桥梁、房屋、男人、女人、玩具、眼睛、书籍、纽约、柏林、莫斯科”联系在一起。两次大战期间,这座现代化的、充满活力的工业化铁塔,比任何其他标志性建筑都更能表现“机械主义的灵魂”。在勒内·克莱尔的作品《沉睡的巴黎》中,我们再次看到铁塔展现其金属骨架和电梯轮系,而在热尔梅娜·克鲁尔那里,埃菲尔铁塔去除了“大梁、工字梁和铆钉”,像一个“无与伦比”的诗人一样谱出了“韵文、词句和韵律”。过去那个腐朽、挫败和地位不明的铁塔,现在已成功变身为现代性的影像。

看到“无线电的蓝色毛发”每夜都在发光,人们知道埃菲尔铁塔是有用的,也认为它很友善。它为雪铁龙公司变身为巨型三明治——为期11年,被特里斯坦·贝尔纳称为“雪铁龙寡妇”。它见证了民众示威、选美大赛、各种表演仪式,还接纳了四百个自杀者——“埃菲尔铁塔已经有2500万个恋人,其中有些为它悲惨地死去”,1953年6月4日的《星期六晚报》这样说。

它已经完全没有经常困扰一个象征物的死寂和僵硬感,而是具有自己的性格特征,它想“漫步”,想“并着双足越过塞纳河”,因为“小巷子里有欢乐和阳光”(夏尔·特雷内,1938),或者说,它是个有点左倾的大姑娘,尽管解放时它向那位身材魁梧的戴高乐致敬说:“我的伟人!”这就是我们在这座铁塔里庆祝的全部内容,它无所不在,但一直在演变,它能够紧跟一个世纪的记忆,无论事件的大小,无论是作为一曲歌谣、一首诗歌,还是一个绘画题材,至于这个题材是用来表现低劣品味的小玩意儿,还是用来表现战争和庆祝仪式,其实都无关紧要。

本文节选自《记忆之场:法国国民意识的文化社会史》股票期货配资行业查询